餐飲品牌設計的七大誤區,你中招了嗎?

白墨 · 2021-02-18 08:30:00 來源:紅餐網 3878

餐飲品牌設計該怎么做?今天,我們邀請了紅餐專欄作者白墨老師重點分析餐飲品牌設計的7個誤區,讓餐飲人在品牌設計上少走彎路。

本文內容節選自白墨老師《餐飲品牌塑造》一書第7章第1小節。

“數據至上做策略,策略至上做定位,定位至上做設計”,這是我們做餐飲品牌塑造的大方針。品牌到達視覺設計這一層面,意味著餐飲品牌塑造的軀干和氣息已經貫通了,然而,很多餐飲人因為不了解餐飲品牌的構成要素都有哪些,所以一般會先從表象的東西入手。

很多餐飲人開餐廳最先做的就是設計,但卻因為不懂視覺設計,常常陷入誤區之中不能自拔。

其實,要想做好餐飲品牌設計,首先要明白餐飲品牌設計中的誤區。

誤區1:創始人喜好 ?

很多餐飲創始人都可能陷入自我喜好的誤區。

作為一名普通人,可以隨心所欲地滿足自己的審美和喜好;作為一個餐飲品牌的創始人,卻不能把自我喜好強加給品牌,因為品牌是另外一個生命體,而不是創始人自己的自我克隆。

當創始人陷入到自我喜好的誤區中,80%的品牌將失去塑造的意義,只有在創始人既懂設計又懂顧客的極少數情況下才會獲得成功。

△圖片來源:攝圖網

當品牌創始人按照自己的喜好去設計品牌時,設計結果往往會經歷反復修改,變成四不像的作品。

陷入這個誤區的很大原因是,創始人本身可能是“自嗨型人格”,聽不進別人的意見。盡管花錢雇了設計團隊,但設計團隊卻得完全順從創始人意愿做設計,結果自然不符合顧客視角。

如何跳出創始人喜好的誤區?創始人要記得一點:品牌最終是要交給目標顧客去檢閱的,顧客是否喜愛才是焦點,創始人要做就是如何讓顧客喜歡品牌,而不是如何讓自己喜歡自己的品牌。

把品牌和創始人分開去看待,把品牌當成一個獨立的有生命的個體,讓品牌依托品牌本身的定位和文化來完成視覺的塑造。

誤區2:盲目跟風 ?

“潮流就像一陣風,我總是抓不住它的尾巴”,不少餐飲人有過這樣的感慨。跟風,是餐飲人做品牌設計的第二大誤區。面對強大的對手,他們最大的“核武器”就三個字:我仿你。

這部分創始人可以歸到“無主見型人格”的行列。但一仿就死,是很多跟風餐飲的最終宿命。

傍名牌是餐飲行業的惡習,快時尚餐飲火的時候,滿大街都在仿外婆家、綠茶。為此,外婆家不得不成立“打假團隊”,聯合律師,全國奔走,在江浙滬三地就打掉了46個假冒的“外婆家”,杭州就有7個。

“高仿”一詞最早只在快消品行業泛濫,下圖的三個品牌就被過度的高仿了。試想一下,這些模仿者能成為品牌嗎?

△一些高仿品牌

與直接仿冒和高仿者相比,有些餐飲則只是模仿大品牌或者知名餐飲品牌的視覺形象,雖然不觸碰法律底線,但依然不是正確的品牌設計姿態。

比如工業風裝修火熱的時候,很多餐廳都變成了工業風,一夜之間滿大街的工業風餐廳,有些餐廳也不考慮自身品牌調性,不管是中餐炒菜,還是火鍋小吃,全部照搬“工業風模式”。

當工業風越來越多的時候,顧客出現審美疲勞,這時候又出來了一大批“小確幸”風格的餐廳,滿大街的清新風設計紛至沓來,不過這股清新風又隨著下一個流行趨勢的到來而逐步被替換,比如喜茶的高冷禪意風、無印良品的性冷淡風等。

???? ??△小清新餐廳風格,圖片來源:攝圖網

只有極少數餐飲最后成功了,因為他們在“仿”的路上擁有自己的創新精神,他們在借鑒中融入自身品牌文化,繼而創新出新物種超越被仿者。

海底撈、西貝、巴奴們總是在借鑒中不斷完善自己,從來不去跟風,而是靠著堅守品牌已定風格讓自己成為風口。

?

?

誤區3:顏值至上 ?

“我的餐廳顏值一定要高,一定要好看”,這是我們遇到的另一類餐飲人,可以把他們歸類到“驕傲型人格”的行列,他們開餐廳恨不能面朝大海,春暖花開。有些餐廳花重金裝修得非常漂亮好看,但生意就是不溫不火。

這些餐飲創始人的骨子里有股倔勁兒,任誰都改變不了他們的想法,他們經常感慨:“我的餐廳這么漂亮,食物這么豐美,為什么顧客都不來呢?”

他們過分關注餐廳的顏值,而忽略了一個餐廳的成功還需要品牌力、產品力、運營力、營銷力等其他因素的加持。

?△唯美餐廳,圖片來源:攝圖網

陷入顏值誤區的重災區人群是:明星、海龜、餐飲跨界者等一切傲嬌人士。

這類人認為只要把店面形象設計好,自然有人來吃。前期這樣的餐廳很火爆,加上擅長營銷,往往都是排隊的情況。然而時間長了,終究抵不過歲月的考驗。

曾經的網紅餐飲像趙小姐不等位,現在確實不用等位了,7家店面都因為無法持續經營而關閉。這家餐廳2013年在長樂路開出第一家店之后,馬上就火遍上海并開出多家分店,然而最終餐廳的陽壽止步于2017年。不少人還記得,最火爆的時候,上海的各個商圈都能看到這家以鹽烤、豬油菜飯為特色的餐廳,門前常常大排長龍。

餐飲是非常講究復購率的行業,這些網紅餐廳不能一直靠粉絲撐著。與此相關的網紅餐飲還有很高興遇見你、雕爺牛腩、卷福小龍蝦等。

這些品牌的創始人都是跨界做餐飲的,創始人本身沒有過多餐飲相關經驗,當負責經營管理的職業經理人的理念和他們的理念無法合拍的時候,“好看”“情懷”便成了左右餐廳設計的籌碼,最終很多餐廳被迫轉型或轉讓。

誤區4:面面俱到 ?

你是否遇到過這樣的餐飲創始人?他們不懂設計,但是表達能力非常“強悍”,心中的“創意”如滔滔江水,三天三夜說不完,甚至委托設計者做品牌設計的時候也靈感迸發。

“不好意思,我還有一個絕妙的想法,我認為吧臺應該這樣設計才對。”過了一個小時,吧臺修改好了,“實在抱歉,我認為吧臺還是那樣設計好一些,至少可以看起來有低調的奢華之美”。

再次修改之后,又接到指令,“哦,實在抱歉啊張工,我剛在朋友圈看到一個大老板的餐廳的吧臺看起來不錯,你就照著那個吧臺修改下吧……”

?△圖片來源:攝圖網?

我相信這是不少設計師的日常,我也相信這是不少餐飲創始人的日常,這樣的餐飲創始人可以歸類到:“焦慮型人格”的行列。

他們喜歡追求完美,覺得自己東西不那么好,還是別人家的餐廳順眼一些,為了完美讓設計師至少借鑒七八種餐廳風格來設計。

他們會非常認同“餐飲品牌設計應該結合定位融入品牌文化元素”的原則,也會指著設計作品說“這些東西還是不要了吧,直接借鑒海底撈、西貝、喜家德這三家吧”。成功案例相對獨特的探索對他們來講更有吸引力,總想沾點行業大咖的氣質和幸運。

如何拯救焦慮型餐飲人格?無他,術業有專攻,專業的事情交給專業的人去做,作為餐飲創始人應該把更多的精力放在產品和運營上。

?

?

誤區5:多方合作 ?

有一些餐飲創始人為了獲得最好的品牌服務,會找到各個領域的頂尖服務商,logo設計、IP形象設計、VI設計、空間設計都找領域內頗有成就的公司。

然而,完成設計之后,他們總覺得哪里不對勁,分開看都覺得沒問題,可是一旦拼湊到一起,又不是自己想要的結果,于是感慨道:

“你們都那么牛,怎么就牛不到一塊呢?”

?△圖片來源:攝圖網

其實餐飲品牌設計是很忌諱這樣東拼西湊的,每家設計公司都有自己擅長的一面,很多時候餐飲創始人把自己的想法傳遞給多個公司之后,每家公司的理解都是不一樣的,呈現出來的作品風格也自然不同。

最終,投入了大量時間和金錢卻不能給品牌提供一套相得益彰的“衣服”。

?

?

誤區6:朝令夕改 ?

不謀全局者不足以謀一域,這不僅適用于品牌定位策略層面,同時也適用于品牌設計層面。視覺設計是定位與文化的具體表達,是需要一條線貫穿到底的戰略行動。

如果餐飲創始人在品牌設計的階段總想嘗試更多的風格,在設計過程中不斷切換,可能會破壞最初體系化的方案。就算設計公司能力非凡,面對過于善變的甲方,往往也誕生不出好的作品來。

比如西貝莜面村在2015年到2017年期間,做了一個叫“麥香村”的快餐品牌,并發出了要開10萬+店的宏愿。

這個品牌歷經磨難,無數次改變設計方案。創始團隊付出了很大的心血,最終還是在2017年的尾巴上,放棄了麥香村10萬+的計劃。其實西貝本身做的非常好,盡管經歷了四次品牌升級重塑,但每次升級的間隔時間都比較長。

△品牌供圖

對于麥香村這個快餐品牌,西貝的折騰速度簡直是迅雷不及掩耳之勢,刨除麥香村在定位和菜品上的調整不說,單設計風格就不知道更改了多少次,店面往往是連夜整改,顏色也變來變去,令顧客眼花繚亂目不暇接。最終不僅沒有形成自己的品牌認知基因,反而向顧客傳遞出了很凌亂的品牌印象。

雖然品牌設計不是導致西貝對麥香村按下暫停鍵的直接因素,但從設計層面來說,麥香村真的太“善變”了。

誤區7:設計先行 ?

所謂“設計先行”的誤區,指的是一個餐飲項目剛剛立項,就開始做logo、VI等相關視覺設計。結果很多設計作品經不起推敲,沒有靈魂支撐。

陷入這個誤區的餐飲創始人其實非常多,這里面主要有三類人:一種是悶頭干的類型,他們根本不知道餐飲品牌是需要定位的,所以在做餐廳迭代的時候,自然而然的先做設計了;

?△圖片來源:攝圖網

第二類人是沖動類型的,他們把視覺設計看得非常重要,把一切問題的根源都歸結為設計問題,所以他們一旦發現有問題,首先就是改變餐廳的視覺設計;

第三類人,他們知道做餐飲品牌設計之前要先做品牌定位,但他們把品牌定位理解的過于狹隘,根本不重視也不愿意花更多錢到品牌定位上,直接就開始做設計。

餐飲品牌設計的基本策略 ?

定位在先,設計在后 ?

“定位在先,設計在后”是一個基本策略方法。其實只要理解了這個策略的真正內涵,就可以搞明白第七個誤區,搞明白了第七個誤區,其他六個誤區也會迎刃而解。

我們在定位層面可以梳理清楚所有關于品牌設計提煉元素,無論是品牌調研還是品牌命名、品牌調性、品牌slogan、品牌文案,都是品牌設計的依據。品牌名稱及品牌調性決定了視覺設計的方向和風格,品牌slogan和品牌文案決定了視覺設計的畫面表現。

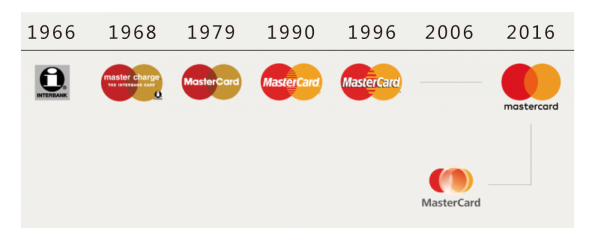

曾經被輿論炒得沸沸揚揚的萬事達信用卡logo升級事件,就能解釋清楚為什么設計要依附于定位。外行人看到的是logo和風格的變化,內行人則可以洞察到背后的根本原因是品牌定位發生了改變。

△萬事達信用卡logo升級前后

上圖是全球知名信用卡品牌萬事達mastercard品牌logo升級前后的對比圖,很多人看了之后紛紛吐槽設計公司根本就沒怎么設計啊,甚至不明白為什么這次升級萬事達竟然花了800萬,難道萬事達被設計公司愚弄了嗎?

如果我們用“定位在先,設計在后”的策略來分析這件事情,可能會更好解釋這個現象。

傳統意義上,品牌策略師和視覺設計師是有著不同身份和立場的,視覺設計師更關注設計的作品是否好看,而品牌策略師更關注視覺設計是否有用。

如果從“是否有用”的角度去看待萬事達logo升級這件事,可能會豁然開朗。萬事達800萬的設計費用,可能有700萬都花在市場調研數據和品牌定位上。

△萬事達logo歷年升級變化

從1968年開始,萬事達的logo一直是兩個圈圈,這兩個圈圈就是消費者認知萬事達最有力的視覺符號,所以這是非常重要的品牌資產。

因此如何讓這兩個圈圈更加有識別性從而變得更加有用才是升級策略,將兩個圈圈的作用發揮到極致就是升級目的。

△ 萬事達新logo的應用場景

看似簡單的事件背后,其實都有著不簡單的策略做支撐。如果每個餐飲創始人都知道策略的重要性,都能在做視覺設計之前先把品牌策略搞明白,那么陷入前六個誤區的概率就會大大降低。

有正確的策略支撐,餐飲創始人不會再根據個人喜好隨便左右視覺設計,不會再去跟風,不會唯顏值至上,不會搞全面戰術,更不會多方合作或朝令夕改。

寫評論

0 條評論