華夏基石陳明:餐飲企業如何突破增長瓶頸?

李振勇 · 2021-12-28 09:01:45 來源:紅餐網 1999

(紅餐網廣州報道)12月23-24日,由世界中餐業聯合會、央廣網和紅餐網主辦,紅餐品牌研究院和央廣網餐飲頻道承辦的“第二屆中國餐飲品牌節”,在廣州隆重舉行。

第二屆中國餐飲品牌節延續了第一屆高規格高質量的風格,特邀跨界影響力人物、品牌策劃專家、資深餐飲媒體人、產業鏈專業人士等,以獨立演講、圓桌論壇、白皮書發布、展示互動等形式,與1000+餐飲創始人、餐企管理層、產業鏈專業人士進行了深度互動。

本文為華夏基石創始合伙人、副總裁陳明發表的主題演講整理。

產業的機會在哪里?

一個企業是怎么把規模做起來的?突破增長的瓶頸,這個增長一定是建立在產業的基礎上的。產業的機會在什么地方?這最關鍵。

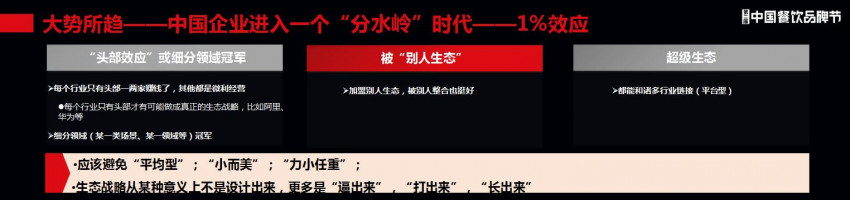

首先,是大勢所趨。前面很多嘉賓也提到,現在是一個分水嶺的時代,要么做頭部,要么做細分領域的冠軍。尤其在餐飲領域,創新非常重要,不然會很容易被別人生態化,這一點非常明顯,這里不用細說。所以,頭部更要細分領域。

第二是人才的頭部效應越來越明顯。各行各業都在講人才。這里的管理機制要怎樣分配?怎么把這些超級人才、超級奮斗者匹配上去?

餐飲行業毛利低,怎么做激勵,很關鍵。關于低毛利,這里我跟大家交流一點不一樣的東西。餐飲行業,做大企業是很難的,因為低毛利。本來人員密集,現在又資金密集,還全部要搞數字化。這樣的產業是非常難管理的,經營壓力也很大。

人員又密集,這里的難度就非常大了。所以人才的頭部效應會越來越明顯。把這些人才識別出來,把50%的獎金匹配到2%的超級奮斗者,尤其是在資源不多情況下,必須要精準,必須要聚焦。

第三是市場兩極分化。全球貧富懸殊越來越大。這里有兩個市場,有錢人市場和窮人的經濟。我們的判斷是,做消費,做品牌,要么做有錢人的生意,要么做性價比。萬億產業在縣域是中國市場的下一個機遇。

國內雙循環的本質其實就是非消費經濟信息。什么叫非消費經濟信息?比如中國有6億人沒有坐過馬桶,有3億人坐過飛機等等,這些都是市場。把原來不是你的消費者,變成屬于自己的,這一點很關鍵。期間要想好用什么樣的產品去匹配。把店都下沉到縣域去,因為縣域的市場沒有特別好的供給,這也是機遇。

第四是存量時代的機會。柳井正創辦優衣庫的時候,他認為優衣庫是唯一能做到不管是富人還是窮人,都可以穿得起的品牌。所以餐飲的定位也是,要定位成不管有錢還是沒錢,都要到我店里面吃飯。存量經濟,江小白,把自己的產品定位成不喝白酒的年輕人,所以定位這東西,也是可以反過來去想的。

第五是速度經濟大于規模經濟,機會窗越來越短。目前來看,速度經濟大于規模經濟,為什么呢?因為都講躍遷,開店也是一樣的。尤其在大公司都紛擁而至的情況下,速度比規模還要重要。這里并不是說規模不重要,而是速度要快,尤其是對餐飲開店而言,連鎖化是一個趨勢。前期要做好管道模型的時候,速度會相對慢一些。前期做好模型基礎之后,后期資本切入,才能快速發展。

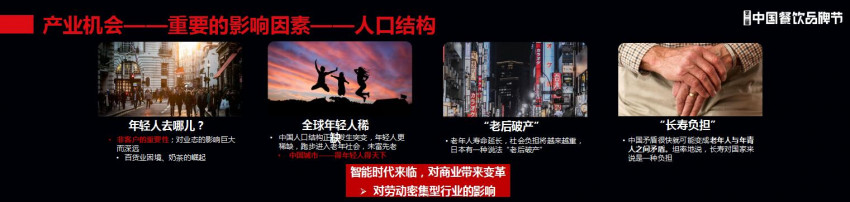

第六是人口結構變化帶來的機會。餐飲行業,一定要弄清楚年輕人的口味變化,年輕人去哪里,我們就要跟去哪里。這里也一定要看清楚人口結構的變化,原來不是你的消費者,長大了是不是你的消費者。所以,因為人口結構帶來消費結構的變化,這也很關鍵。

第七是人們注意力的變化。最近一個詞特別火,元宇宙。實際上這意味著在搶占人們的注意力上,已經進入了嚴重內卷的時刻。移動互聯網的高速發展,人們接收信息的時間更加碎片化,大家都在搶占人們的注意力時間。這也是數字時代高速發展最麻煩的地方,對企業的創造消費者體驗的要求更高了。

第八是經濟低谷時的機會。經濟低谷的時候,實際上就是跨界“搞人才”的時候。餐飲行業的管理水平,產業化程度,實際上都不是特別高的。目前很多行業都在制造業找人,為什么呢?因為制造業利潤很薄,還能賺錢,所以他們有優勢。

其實餐飲行業,正如今天有嘉賓分享到的精益化生產,餐飲經營用上了工業的精益生產,其實這都是跨界人才在模式上的使用。

如何突破增長的瓶頸?

餐飲企業,增長的點到底在哪里?這個我們要看模型。

供給側組織起來實際上就是成本,需求其實就是競爭者市場。市場的規模、推廣、高毛利率、網絡效應、增長受限,都是可以去實現突破的。市場規模或容量則受到需求、成本、競爭和法規的限制。

成本下降。市場的擴大,實際上跟成本也有關系。企業自己的增長方式,首先產品市場是最基礎的。其次某一類市場或者地理市場,它的規模效應基本上以同城為主,這往往取決于城市。

不像有的行業,它的規模效應全球化。餐飲跟地理空間有關系,所以餐飲開店要密集開店,這和供應鏈優勢有關。當你在某一類市場或者某一個地理空間,順著價值鏈多元化去做增長的優化,做成大企業,要圍繞這幾個方面來增長。

觸達,實際上就是你的渠道。抵達客戶的渠道,這個變化特別大。怎么觸達到消費者,這個也很關鍵。因為數字時代,必須要觸達消費者,增長也是取決于渠道。渠道方面的革命,也是能帶來大范圍增長的。

舉個例子。現在我們都在手機上購物,誰能對京東阿里帶來挑戰?當人們不在手機上下單,就對他們產生了挑戰。不在手機上下單,也就意味著渠道發生了革命的變化。

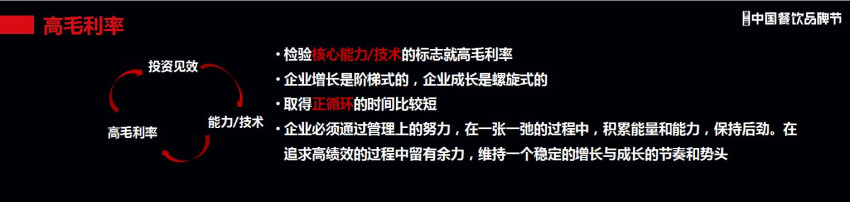

做企業的,如果要想做大,必須要高毛利。投資技術能力,能不能帶來高毛利,這是關鍵。餐飲行業,如果投資密度太大,不是一個好事情。如果毛利起不來,投資密度又大,規模效應沒有別行業的明顯,這短板對餐飲行業是非常難的。如果不通過創新,就想做成非常大的企業,很難。 所以,我們判斷一個企業能不能做大,首先要把高毛利給搞起來,如何取得正循環,一定要思考。

賽道的選擇。餐飲業,民以食為天。在座的也要思考這個行業為什么出不了大企業?為什么肯德基、麥當勞能做得特別大?因為美國的飲食結構非常簡單。中國的飲食文化,還是非常復雜,創新還特別多。創新特多就很難去做大了。

另外一點就是增長受限。以毛肚為例,我經常開玩笑,在毛肚做大了以后,如果沒有那么多毛肚供給,這個行業還能怎么做呢?供給側跟不上,原材料跟不上,這很制約增長。

餐飲行業尤其要注意原材料供給。一定要思考,要想做大,如何突破原材料的供應,打破地理標簽。首先在地理標簽之下,很多企業基本上做不大的。突破原材料的瓶頸,這個是很關鍵的,這意味著企業是否能突破時空的限制。

增長還要判斷企業的大勢。以奶茶為例,奶茶這個市場這幾年迅速起來,這就有可能擠壓了其它瓶裝飲料的市場空間,畢竟肚子有限,喝了奶茶就不喝別的東西,這很正常。所以增長趨勢要懂得判斷,要大于GDP。

企業的增長要超過25%到30%的復合增長,說明你得多招一點人,組織擴大兵團。餐飲行業連鎖化最難的就是組織化。擴大兵團,這對組織的要求特別高,否則很難發展。然而擴大組織恰恰不是中國企業家的習慣,這也是中國企業家最缺的。

做餐飲,做大組織,組織能力是最重要的。當然,品牌產品等也很重要。但是,企業如果沒有組織能力,尤其是人才,快速裂變的這個能力是很難發展的。所以說,餐飲屬于成熟領域,就要做細分領域了。

成熟市場也是很難的。當市場太成熟,基本上會被別人切走了。以沃爾瑪和家樂福為例,海鮮蔬菜被生鮮店切走了,小商品被名創優品切走了,水果被百果園切走了。所以說傳統市場并不好做,因為必須創新,不創新就難了。

所以說判斷企業到底處于蓄勢階段、擴張階段還是收斂階段,如果是收斂階段就是要投入最小化了,這時就要收斂了。

在擴張階段的時候,機會最大化,投入必須多,加大投入的資源,包括人才、資金和時間等。擴張起來意味你要搶先布局。市場還沒起來的時候,資源在于質量,不在于數量。不在于數量,在于質量,意味著你的核心團隊要有企業家精神。

信息化時代的機遇。我們經歷了從臺式機、功能手機、液晶電視和筆記本電腦、智能手機帶來的機遇。而在當下,我們也迎來了智能視頻的時代。比如說這段時間大火的元宇宙,這個全新的領域能不能對餐飲業帶來影響,這也是我們要思考的。

面對不對稱競爭怎么做?比如質量差不多的時候,要做低成本。成本差不多的時候,要做質量。成本和質量差不多的時候,要做速度。餐飲行業也是這樣的,如此思維,才能在競爭中突圍。

以華為為例。華為內部總結自己就是學得快,干得快,改得快,做什么都比別人快。其實很多企業也是這樣的,要想競爭過別人,就要在質量、成本、速度上盡力,盡力去突破一個,如此才有競爭優勢。

基于時間的競爭也很重要。1951年豐田公司的人到美國看福特公司學習。當晚豐田公司的人就總結說福特公司的方法他們學不了,因為福特的資源太多了,而豐田公司沒有資源,很窮。

那怎么去打敗福特呢?豐田的人很聰明地發現,福特公司浪費現象太嚴重,福特一個新車研發需要5年。如果豐田讓市場部先把調研搞好了,再到工程,再轉到制造供應鏈,一步一步傳上來,明顯太慢了。豐田則把市場、設計、工程、制造等全部放在了一個屋子,大屋制改變了組織方式,豐田就把新車研發到上市從5年變成18個月。

窮人經濟學,真正的源頭實際上就是窮。沒有那么多資源,但要搞經濟生產,從供應鏈角度來講,這就是一個挑戰。基于時間的競爭,也是這樣的。尤其是餐飲,在時間的生產力上,就要研究翻臺率提升等問題了。

怎么做企業內部的增長結構?

從內部來講,企業也是需要合伙人機制來去做創新的。否則的話,餐飲行業的管理難度會非常大。先用機制,后用管理,多用機制,少用管理。管理是有成本的,哪怕投入再多數字化,這里都是需要核算成本的。

從事業合伙人層面來講,可以做內部合伙人,也可以做外部的。外部合伙人就是把供應商,把渠道端等等產業要素,有效整合起來。

事業合伙人就是要老板一個人變成一個團隊,把獨立作戰變成抱團打天下,把各種稀缺資源,單打獨斗變成1+1+1等于111,把員工變成老板,把職業經理人變成創業者,把利益共同體變成命運共同體,把搭車者變成奮斗者。

餐飲行業,到底是以區域來做合伙人還是用單店做合伙人,還是三個店五個店來做合伙人,都要探索。從經驗來看,連鎖如果以單店做合伙人可能不是特別合適,不過每個行業和每個企業都不太一樣。

老板把一個人變成一群準企業家,這個也很關鍵。如果不把店長,通過機制變成一個準企業家,全部都靠一個人,這就像綠皮車一樣,一個人是很難帶動的。要做到每一節要有發動機。所以,企業里產生準企業家,這個也很關鍵。如果產生不了,單純靠在外面挖人很不現實,所以才說人才裂變很重要。

從內部的增長來講,怎么樣向少數人適當拉開差距,讓企業更有活力。餐飲行業上毛利不是特別高,是苦行業。資源有限的情況下,怎么把人才識別出來,并把人才裂變出來,讓他把價值貢獻出來,抓住少數關鍵,這很重要。與此同時,激勵政策向人才傾斜,這樣企業就會有活力和動力,這也很關鍵。

從現有的存量來講,企業的增長,來自于結構的優化。企業的結構要經常變,什么意思呢?20%的客戶創造了80%的利潤,門店也是這樣的,符合二八法則。所以我們要探討行業的結構,探討企業的員工結構,探討市場的結構等,然后去做結構優化,把最好的資源匹配到最有能力的人身上。

戰略首先要舍棄,然后把優秀的人才押上去。很多企業都有三大誤區,對機會的重視度不夠,對問題投入精力過大,為過去而戰。企業一定要為未來而干,不能往過去而干。在資源有限的前提下,怎樣通過優化結構帶來增長,把優秀的人放在機會最好的地方,這是我們反復強調的。

企業在發展階段的時候,從0.1到1,1到10,10到N,每個階段對人才的要求,對人才匹配的要求是不一樣的。0.1到1的時候,是創始人優先于自己的人。很多人喜歡招人幫你創業,這其實是很難成功的。尤其是要探索一個新業務,通過招人,是有很大風險的。而在開了幾百家店的時候,要學會組建團隊,要靠組織規模和大組織。

當下,企業首要的目標是要活下來,其次是要抓住機會,第三要體現你的意圖。

最后給大家提一點意見,餐飲人要學會逆周期成長,要學會掙慢錢、小錢和苦錢。

餐飲行業就是一個掙慢錢、小錢、苦錢的行業,要學會不靠規模經濟,要靠品質與技術,人才,尤其是卓越的人才去發展自己,還要敢于向未來投入,必須培育出自己的核心競爭力,要靠本事吃飯,要提升毛利,要加強思考。

最后我還要說一下,事業合伙人要把產業要素整合起來,速度是經濟的法寶,戰略生態化,組織平臺化,人才合伙化,要素社會化,這個包括內部合伙人,外部合伙人。謝謝大家!

熱門文章

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

寫評論

0 條評論